Was ist Kehlkopfkrebs?

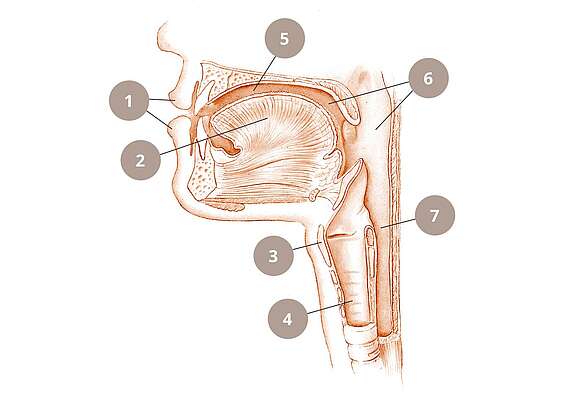

Kehlkopfkrebs ist ein bösartiger Tumor im Kehlkopf. Der Kehlkopf ist ein knorpeliges Organ, das zwischen Rachen und Luftröhre liegt. Er ist wichtig für die Atmung und das Sprechen. Er sorgt auch dafür, dass kein Essen in die Luftröhre gelangt.

Meistens entsteht Kehlkopfkrebs in der Schleimhaut, mit welcher der Kehlkopf überzogen ist. Er kann sich aber auch an den Stimmbändern oder an anderen Stellen des Kehlkopfes bilden.

In der Schweiz erkranken jedes Jahr etwa 260 Menschen an Kehlkopfkrebs. Ältere Männer sind am häufigsten betroffen.

Was sind Risikofaktoren für Kehlkopfkrebs?

Der grösste Risikofaktor für Kehlkopfkrebs ist das Rauchen und Passivrauchen von erhitztem Tabak. Auch der regelmässige Konsum von Alkohol erhöht das Risiko, an Kehlkopfkrebs zu erkranken. Besonders hoch ist das Risiko bei Personen, die rauchen und viel Alkohol trinken.

Erfahre mehr darüber, warum der regelmässige Konsum von Alkohol und Tabak schädlich für dich ist.

Ein weiterer Risikofaktor ist die Infektion mit bestimmten humanen Papillomaviren (abgekürzt HPV). Auch das Einatmen von reizenden Stoffen, Metalldämpfen oder chemischen Mitteln erhöht das Risiko. Dazu gehört zum Beispiel Asbest.

Welche Beschwerden verursacht Kehlkopfkrebs?

Am häufigsten sind Probleme mit der Stimme, die langsam beginnen und bleiben. In der Medizin heisst das Dysphonie. Dazu gehören:

- Heiserkeit,

- Probleme beim Sprechen,

- anhaltender Husten,

- Engegefühl im Hals,

- Gefühl, sich dauernd räuspern zu müssen.

Weitere Symptome und Beschwerden sind:

- Atem- und Schluckbeschwerden,

- Schmerzen, die ins Ohr ausstrahlen,

- blutiger Auswurf beim Husten,

- starke Müdigkeit,

- Appetitlosigkeit oder Gewichtsabnahme.

Hast du eines oder mehrere dieser Symptome bereits länger als drei Wochen? Dann solltest du zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen.

Welche Untersuchungen führen zur Diagnose?

Nur eine Fachperson der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde kann die Diagnose Kehlkopfkrebs stellen. Im Alltag heisst diese Fachperson HNO-Ärztin oder HNO-Arzt.

Du bekommst zuerst eine Narkose. Dann untersucht die Ärztin oder der Arzt deinen Mund, deinen Hals, den Kehlkopf und die Luftröhre. Verdächtige Stellen untersucht der Arzt genauer mit einer Lupe. Vielleicht entnimmt er Gewebeproben, die er im Labor untersuchen lässt.

Um den Halsbereich zu untersuchen, macht er zusätzlich einen Ultraschall oder eine Computertomografie (CT).

Wie wird Kehlkopfkrebs behandelt?

Es gibt verschiedene Therapien bei Kehlkopfkrebs. Am häufigsten sind Operation, Medikamente und Strahlentherapie.

Operation bei Kehlkopfkrebs

Wenn der Tumor noch klein ist, entfernt die Ärztin oder der Arzt nur das befallene Gewebe. Dann bleibt die Funktion des Kehlkopfes erhalten. Du kannst wie gewohnt schlucken und sprechen.

Wenn der Tumor sehr gross ist oder sich ausgebreitet hat, entfernt der Arzt den ganzen Kehlkopf. Du kannst dann nicht mehr wie gewohnt schlucken und sprechen.

Menschen ohne Kehlkopf atmen nicht mehr durch Mund oder Nase, sondern durch ein Tracheostoma. Das ist ein Loch am Hals. Ohne Kehlkopf ist normales Sprechen nicht mehr möglich. Du lernst deshalb, mit einer «Ersatzstimme» zu sprechen. Auch das Schlucken musst du trainieren.

Möchtest du mehr dazu wissen? In der Broschüre «Leben ohne Kehlkopf» der Krebsliga findest du weitere Informationen.

Medikamente gegen Kehlkopfkrebs

Gegen Kehlkopfkrebs gibt es Medikamente. Sie gehören zu einer Chemotherapie, zu einer zielgerichteten Therapie oder zu einer Immuntherapie.

Manchmal bekommst du ein Medikament alleine oder zusammen mit anderen Medikamenten. Oder du bekommst Medikamente in Kombination mit einer Strahlentherapie.

Möchtest du mehr zu Medikamenten gegen Krebs wissen? Auf der Website der Krebsliga Schweiz findest du zusätzliche Informationen.

Strahlentherapie bei Kehlkopfkrebs

Eine Strahlentherapie nutzt energiereiche Strahlen. Die Strahlen schädigen vor allem die Krebszellen, sodass diese absterben. Und sie verhindern, dass der Krebs wiederkommt.

Bei Kehlkopfkrebs bekommst du die Strahlentherapie meistens in Kombination mit Medikamenten oder nach der Operation. Oder du bekommst sie, wenn eine Operation nicht möglich ist. Die Strahlen helfen auch gegen Schmerzen.

Möchtest du mehr zur Strahlentherapie wissen? Auf der Website der Krebsliga Schweiz findest du zusätzliche Informationen.

Mit einem Rauchstopp senkst du dein Risiko, an Kehlkopfkrebs zu erkranken. Möchtest du aufhören, zu rauchen? Das Beratungsangebot stopsmoking unterstützt dich dabei. Das Angebot ist gratis und anonym.

Möchtest du mehr zu Kehlkopfkrebs wissen? Auf der Website der Krebsliga Schweiz findest du weitere Informationen.

Quellen

Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom). (o. D.). https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/krebsarten/kehlkopfkrebs-larynxkarzinom

Koroulakis, A., & Agarwal, M. (2024). Laryngeal Cancer. In StatPearls. StatPearls Publishing.

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF) (November 2019). S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Larynxkarzinoms. Langversion 1.1, https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/larynxkarzinom

NKRS, KiKR & BFS. (2021). Schweizerischer Krebsbericht 2021. Stand und Entwicklungen. In Statistik der Schweiz (Bd. 14). Bundesamt für Statistik. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.19305696.html